「膝が痛くて、最近まったく動けていない…」

「でも、運動しないと痩せられないし、ますます体重が増えてしまう…」

そんな風に思っていませんか?

今回の動画は、膝が痛い人ほどやってしまいがちな「NG習慣12選」についてお話ししていきます。

膝が痛いと、当然日常生活がつらくなりますよね。階段が怖い、正座ができない、外出もおっくうになる。

するとだんだん身体を動かさなくなって、体重が増えて…また膝が痛くなる。

そんな悪循環に陥ってしまう方がとても多いんです。

でも、こう思ったことはありませんか?

「頑張って痩せようとしたのに、全然体重が落ちない」

「整形外科で湿布をもらっても、いつまでも痛みが引かない」

「毎日ウォーキングしてるのに、なんだか逆に膝が重くなってきた…」

これ、実はどれもある共通した間違いをしている可能性があります。

そしてその間違いこそが、「太る原因」であり、「膝の痛みが治らない原因」でもあるんです。

↑動画でも解説しています!

さらに、動画内で膝の負担を自分で取り除くための無料プレゼントをご案内していますので、お見逃しなく!

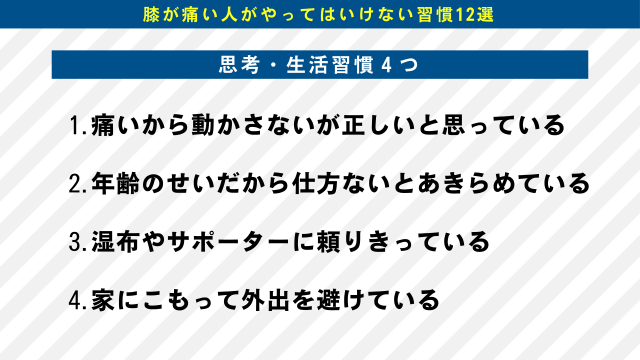

膝が痛い時やってはいけない習慣は3つのカテゴリーに分けられる

今回ご紹介するNG習慣12個は、大きく3つのカテゴリーに分けています。その3つとは、

- 思考・生活習慣

- 運動・姿勢・動作

- 食事・栄養

この3つの視点からNG習慣を見ていくと

「なぜあなたが痩せられないのか」

「なぜ膝が治らないのか」

「なぜ頑張ってるのに逆に悪化していくのか」

その理由が、きっと明確に見えてくるはずです。

なぜ膝が痛い人ほど太りやすくなるのか?

さて、NG習慣の具体的な話に入る前に、まずは「なぜ膝が痛い人ほど太りやすくなるのか」、その根本的な背景をお伝えしておきたいと思います。

というのも、多くの方がこういう疑問を持っているのではないでしょうか?

「太ってるから膝が痛くなるんでしょ?」

「だったら痩せればいいってことですよね?」

確かに、体重が増えると膝に負担がかかるというのは医学的にも間違いありません。

でも問題は、「じゃあ痩せましょう」と言われても、簡単には痩せられないという現実なんです。

ここで考えてほしいのが、膝が痛いことで、痩せづらくなる構造がすでに体の中にできてしまっているということです。

つまり、膝の痛みと太る原因は、表面的に見える“体重の問題”だけじゃなくて、もっと深いレベルでつながっているんですね。

なぜ膝が痛いと、痩せづらくなるのか?

その理由は大きく4つあります。

① 動かなくなる → 筋肉が減る → 代謝が落ちるの流れができるから

まず、膝が痛いと、日常的な活動量が極端に減りますよね。

- 階段を避ける

- 散歩をやめる

- 買い物も最小限にする

これは一見、「負担をかけないための優しさ」ですが、実際には筋肉が落ちていく原因になります。

特に、太ももの前側の「大腿四頭筋」、お尻の「大臀筋」、ふくらはぎの「下腿三頭筋」など、膝を支える重要な筋肉が落ちてしまいます。

そして筋肉が落ちれば、安静にしているだけでも消費されるエネルギー(基礎代謝)も落ちます。

つまり、何もしてないのに太りやすくなる身体ができてしまうんです。

② 膝が痛い → ストレスが増える → 自律神経が乱れるの流れが出来るから

痛みはそれ自体が強いストレスになります。

「また痛くなったらどうしよう」

「いつ治るんだろう」

「将来歩けなくなったらどうしよう…」

こうしたストレスは交感神経を刺激して、自律神経のバランスを崩す原因になります。

その結果、睡眠が浅くなったり、血行が悪くなったりして、食欲のコントロールが効かなくなるんです。

ストレスが溜まると、脳は「幸せホルモン=ドーパミン」を出すために、甘いものや脂っこいものを欲しがります。

それに逆らえず、ついつい間食が増えてしまう。

つまり、こういったものを食べてしまうのは意思が弱いからではなくストレスによる影響が大きいんですね。

そしてこれもまた、体重が増えてしまう一因になります。

③ 痛み止めや薬の副作用によるもの

整形外科などで処方される痛み止めやステロイド系の薬には、一部、代謝に影響する副作用が出ることがあるといわれています。

たとえば、胃腸に負担がかかって食欲が乱れたり、むくみやすくなったり、水分代謝が狂って、代謝全体が落ちたり…

もちろん医師の指示に従うのは大前提ですが、薬だけに頼る生活が長引くほど、太りやすい体質に近づくこともあるというのは知っておいてください。

④動かないことによって“関節内の炎症”が起こりやすいから

これはあまり知られていませんが、関節は動かさないと、滑液(かつえき)という潤滑液の循環が悪くなります。

この滑液は関節のクッションのような役割をしているので、動かさないことで関節内の炎症が治りにくくなり、さらに痛みが増していくという悪循環になります。

痛みが増すとさらに動けなくなり、運動量が落ち、脂肪が燃えず…

気がついたら、「痛い → 動けない → 太る → さらに痛い」のループにハマってしまっているわけです。

つまり、痛みと太る原因は“連動している”ということ

ここまでの話をまとめると、

痛みのせいで動かない

→ 筋肉が落ちる・代謝が落ちる

→ 太りやすくなる

→ 太ったぶん膝に負担がかかる

→ さらに痛くなる

という、見えないスパイラルに入ってしまうんです。

そして多くの人は、これを自覚しないまま、

「膝が痛いから動けないんです」

「太るのは仕方ないです」

とあきらめてしまいます。

でも、それでは何も変わりません。

だからこそ、このあと紹介する「NG習慣」を知っていただきたいんです。

知らないうちにこの悪循環を深めてしまうような習慣、あなたもきっと、やってしまっているかもしれません。

このあとご紹介するNG習慣は、次の3つの視点から整理しています。

- 思考・生活習慣

- 運動・姿勢・動作

- 食事・栄養

それぞれのパートで、あなたの生活の中にある“無自覚な落とし穴”をしっかりお伝えしていきます。

膝が痛い時やってはいけないこと【思考・生活習慣編】

それではここから、膝が痛い人ほどやってしまうNG習慣12選の中でも、まずは「思考や生活習慣」に潜む4つのNG行動をご紹介していきます。

これらはすべて、「膝が痛いから仕方ない」と思って放置してしまいやすい習慣ばかりです。

でも、その放置こそが、膝にも体重にも悪影響を及ぼしていることを、ここでぜひ知ってください。

NG習慣①「痛いから動かさない」ことが正しいと思っている

確かに、捻挫や骨折の初期など、一時的な炎症が強い場合には、安静が必要なこともあります。

ですが、変形性膝関節症のような慢性的な膝の痛みに関しては、完全な安静はむしろ逆効果なんです。

というのも、関節というのは動かすことで栄養が行き届き、潤滑液が循環し、炎症物質が排出されやすくなる仕組みになっています。

動かさないということは、

- 筋肉がどんどん落ちていく

- 血流が悪くなる

- 滑液の循環が滞り、関節内の炎症が引かない

このように、「膝を守っているつもりが、自分で治りづらい環境を作ってしまっている」んですね。

また、動かないことによって「生活リズム」も崩れやすくなります。

外出をしなくなる、日光を浴びなくなる、活動量が減る、食欲が落ちる、逆に甘いものが欲しくなる…

こういった小さな崩れが積み重なることで、代謝がどんどん下がっていき、太りやすくなってしまうんです。

つまり、痛みがあっても多少は動く習慣をつけないといけないということですね。

NG習慣②「年齢のせいだから仕方ない」と思っている

もちろん、加齢によって軟骨の摩耗や筋力の低下が起こるのは事実です。

ですが、それを“年のせいと諦めてしまうと”膝はどんどん悪化していきます

年齢のせいだから仕方ないということはまったくありません。

むしろ、歳を重ねたからこそ諦めるのではなく意識的に生活習慣や運動を変えることが必要であり、それができる人ほど改善していきます。

整骨院で実際に多くの方を見ていて、はっきりわかるのは、

「年齢」ではなく「考え方」が変化を分けているということです。

同じ60代、70代の方でも、

- 「今できることを少しずつやろう」という人は回復が早いですが

- 「どうせ無理だから」と思う人は、症状が長引く傾向があります

これは心理学でも知られていて、「学習性無力感」といって、過去に努力しても変化がなかった経験を繰り返すと、

「自分には何をやっても無駄だ」と思ってしまい、本当に行動が止まってしまうんです。

だからこそ、ここで意識してほしいのは、

「何歳であっても、体は変わる」

ということを覚えていてほしいんです。

膝が痛くても、動かし方や生活習慣を見直すことで、痛みは確実に変わっていきます。

NG習慣③「湿布やサポーターで何とかなる」と思っている

整形外科で湿布をもらったり、ドラッグストアでサポーターを買ったりして

「これで安心」と思ってしまっていませんか?

確かに、それらは痛みを一時的にやわらげる効果はあります。

ですが、根本的に改善するための“治療”にはなりません。

むしろ、サポーターを長時間着け続けることで、自力で筋肉を使わなくなり、膝周りの筋力がさらに落ちることもあるんです。

湿布に関しても、冷やし続けることで血流が悪くなり、慢性的な痛みが改善しにくくなるケースもあります。

つまり「一時的な安心感」が、身体の本来持っている回復力を邪魔しているという状態です。

もちろん痛みが強い時期に短期的に使うのはいいですが、それを“続けてしまう”ことが問題なんですね。

本当の意味で治したいのであれば、

「湿布やサポーターだけで満足せず、それらをうまく使いながら自分の体を変えていく意識」が必要です。

こういったアイテムはあくまで膝のサポート目的なので、これらのアイテムで痛みが少し引いているうちに体を変えるために行動するのがオススメです。

NG習慣④「家でずっと座っている・外に出なくなる」

膝が痛いと、まず最初に「歩きたくない」「外出したくない」となりますよね。

買い物もネットにする、家事も最低限だけにする、家の中でも移動が減ります。

でも、これが続くとどうなるかというと、

- 足の筋肉が一気に落ちる

- 内臓の働きが弱まる(特に腸)

- 自律神経のバランスが崩れて睡眠にも影響

- 気分が落ち込み、意欲が低下する(軽いうつ傾向)

このように、太る・膝が悪化する・改善のやる気がなくなるという、三重苦になってしまうんです。

特に中高年以降の女性の場合、閉経後のホルモンバランスの変化により、骨密度の低下・脂肪のつきやすさ・筋肉の減りやすさが重なる時期です。

そこに“引きこもり生活”が加わると、回復が非常に遅くなってしまいます。

外に出てウォーキングをしてくださいとまでは言いません。

ただ、家の中で立って動くだけでも違いますし、日光を浴びるだけでも脳はリフレッシュします。

「動ける範囲で、少しだけでも体を使う」

これが、長期的に膝を守る最大の改善方法になってきます。

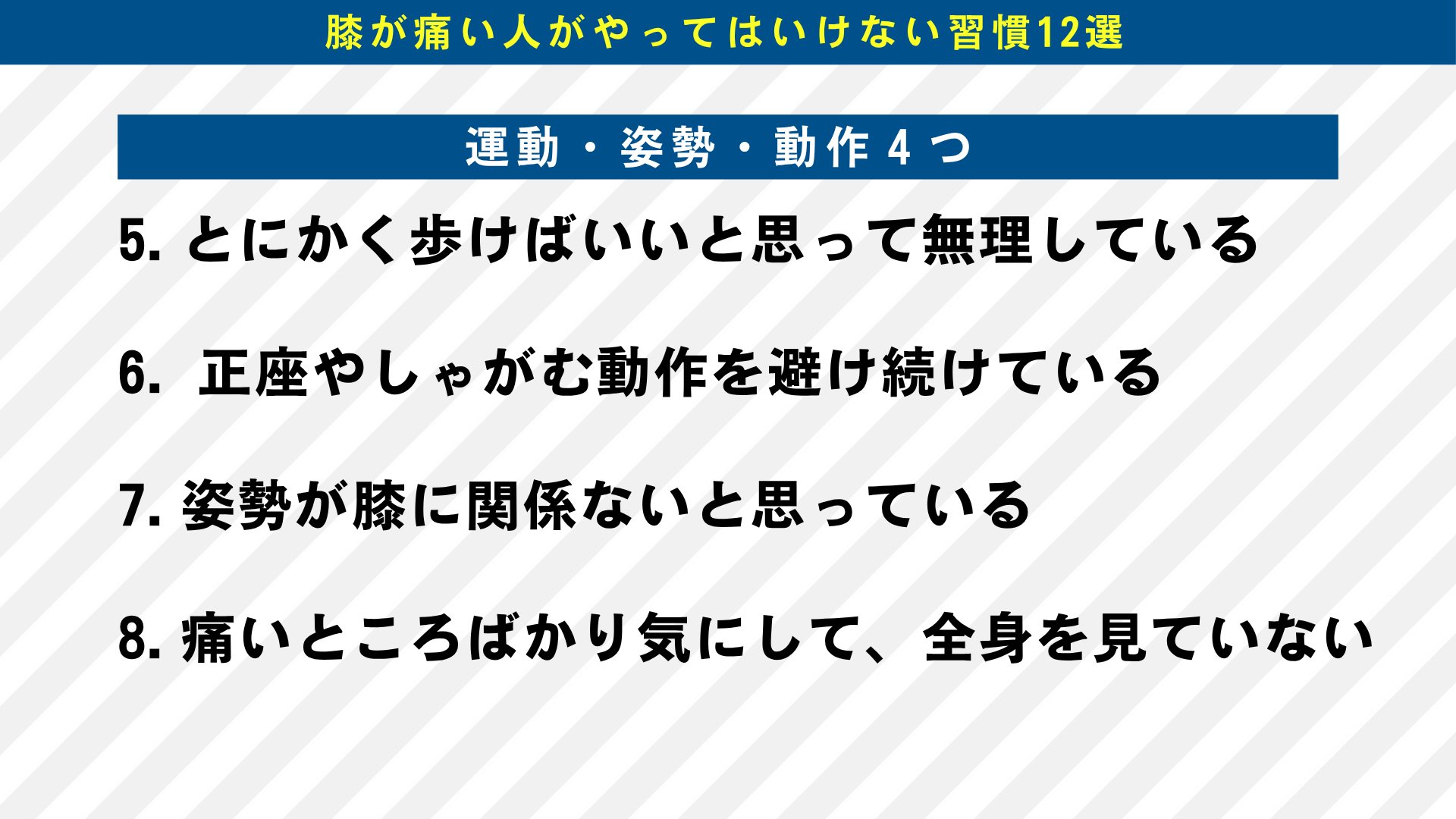

膝が痛い時やってはいけないこと【運動・姿勢・動作編】

ここからは、「膝が痛い人ほどやってしまうNG習慣12選」の中でも、「運動・姿勢・動作」に関わる4つのNG習慣についてお話ししていきます。

「膝を守るためにやっていたことが、実は逆効果だった…」

「運動すればいいと思っていたのに、なぜか悪化してしまった…」

そんな方は、ここで紹介する習慣のどれかを無意識にやってしまっているかもしれません。

一つひとつを丁寧に深掘りしていきますので、ぜひご自身の行動と照らし合わせながら聞いてみてください。

NG習慣⑤「とにかく歩けばいい」と思って無理にウォーキングしている

ウォーキングは確かに健康に良い運動です。

でもそれは、「正しい歩き方」「適切な頻度」「身体の状態に合った負荷」で行った場合に限ります。

膝が炎症を起こしていたり、筋肉や体幹のバランスが崩れていたりする状態で、1日30分も1時間も歩き続けると、かえって関節の摩耗が進み、痛みが増す可能性があるんです。

さらに、

- 足裏のアーチが崩れている

- O脚・X脚などアライメント異常がある

- 骨盤が前傾・後傾している

こういった方が「ただ歩く」だけだと、膝の外側や内側に負担が集中してしまい、症状が悪化することがよくあります。

また、「歩く=痩せる」という思い込みも落とし穴です。

ウォーキングは有酸素運動としては効果がありますが、膝を壊しながら痩せることには意味がありません。

だからこそ、

「歩けないなら他の方法で代謝を上げる」

「痛みが強いなら動きを工夫する」

という発想の転換が必要なんです。

NG習慣⑥正座・しゃがむ動作は絶対にNGと避け続けている

「膝に悪いから正座はしないように」

「和式トイレは避けて、絶対にしゃがまない」

こういう指導を受けたことがある方も多いのではないでしょうか?

もちろん、痛みが強い時期に無理に正座するのは避けた方がいいですが、ずっと避け続けると「膝が曲がらない身体」が完成してしまうんです。

関節は使わない範囲でどんどん動かなくなります。

これを「可動域制限または(関節拘縮)」といいます。

これが進むと、少し膝を曲げただけでも痛みを感じるようになり、日常生活の動作にすら支障が出てしまいます。

また、膝を深く曲げる動作には、大腿四頭筋・内転筋・ハムストリングスなど、膝を安定させる筋肉が働くのですが、膝を曲げる動きを避け続けるとこれらの筋肉も弱くなり、膝が不安定になります。

ではどうするべきか?

その答えは、「一切避ける」のではなく負担の少ない範囲で“膝を曲げる練習”を続けることが重要です。

たとえば、

- 床ではなくイスに座った状態で膝を曲げてみる

- 座布団を敷いて半正座から始めてみる

そういった工夫で「膝の柔軟性を保つこと」が将来的な変形や拘縮の予防につながるんですね。

NG習慣⑦姿勢が悪くても関係ないと思っている

これは非常に多い誤解です。

実は、姿勢の乱れは膝の痛みに大きく影響します。

なぜなら、膝というのは「股関節と足首の中間にある関節」であり、

- 骨盤の傾きや背骨の湾曲

- 肩の位置

- 頭の重心

までが、すべて膝に影響を与えているからです。

たとえば…

- 猫背だと → 骨盤が後傾し → 膝が外に開きやすい(O脚傾向)になります

- スマホ首だと → 前のめり姿勢になり → 太ももの筋肉が緊張し → 膝の曲げ伸ばしに負担がかかります

- 骨盤の傾き があると→ 片足だけに体重が偏り → 片膝だけ悪化していきます。

このように、「姿勢のクセ」や「日常の体の使い方」が、膝へのダメージを蓄積させていることは珍しくありません。

整骨院でも、骨盤の位置や体幹の筋力、足首の柔軟性を評価して調整することで、痛みが劇的に軽くなる方がたくさんいます。

つまり、膝だけを見ていてもダメなんです。

「膝は身体の中継点」であることを理解して、姿勢や重心、骨格のバランスにまで意識を向けることが、長期的に膝を守るカギなんですね。

NG習慣⑧痛い部分ばかり触っている・気にしている

膝の内側が痛いからといって、そこばかり揉んでいませんか?

外側が張ってるから、ずっとそこを押していませんか?

でも、膝の痛みの原因が膝そのものにあるとは限らないんです。

むしろ、

- 股関節の動きが悪い

- 足首が硬い

- 足の裏のアーチが崩れている

- 骨盤がずれている

- お尻の筋肉が働いていない

こういった“離れた場所の機能低下”が膝の痛みにつながっていることが非常に多いんですね。

特に多いのが、「お尻の筋肉(中殿筋・大殿筋)が弱っている」パターンです。

お尻が使えないと、体重を支えきれず、膝にすべての負担が集中してしまいます。

つまり、“痛みが出ている場所”は結果であって、原因は別の場所にあるという視点がとても大切なんです。

これは医学的には「連動性」や「運動連鎖」とも呼ばれます。

ですから、「膝が痛い=膝だけの問題」と思わず、「全身のつながり」「体のバランス」から見直すという視点を持っていただければと思います。

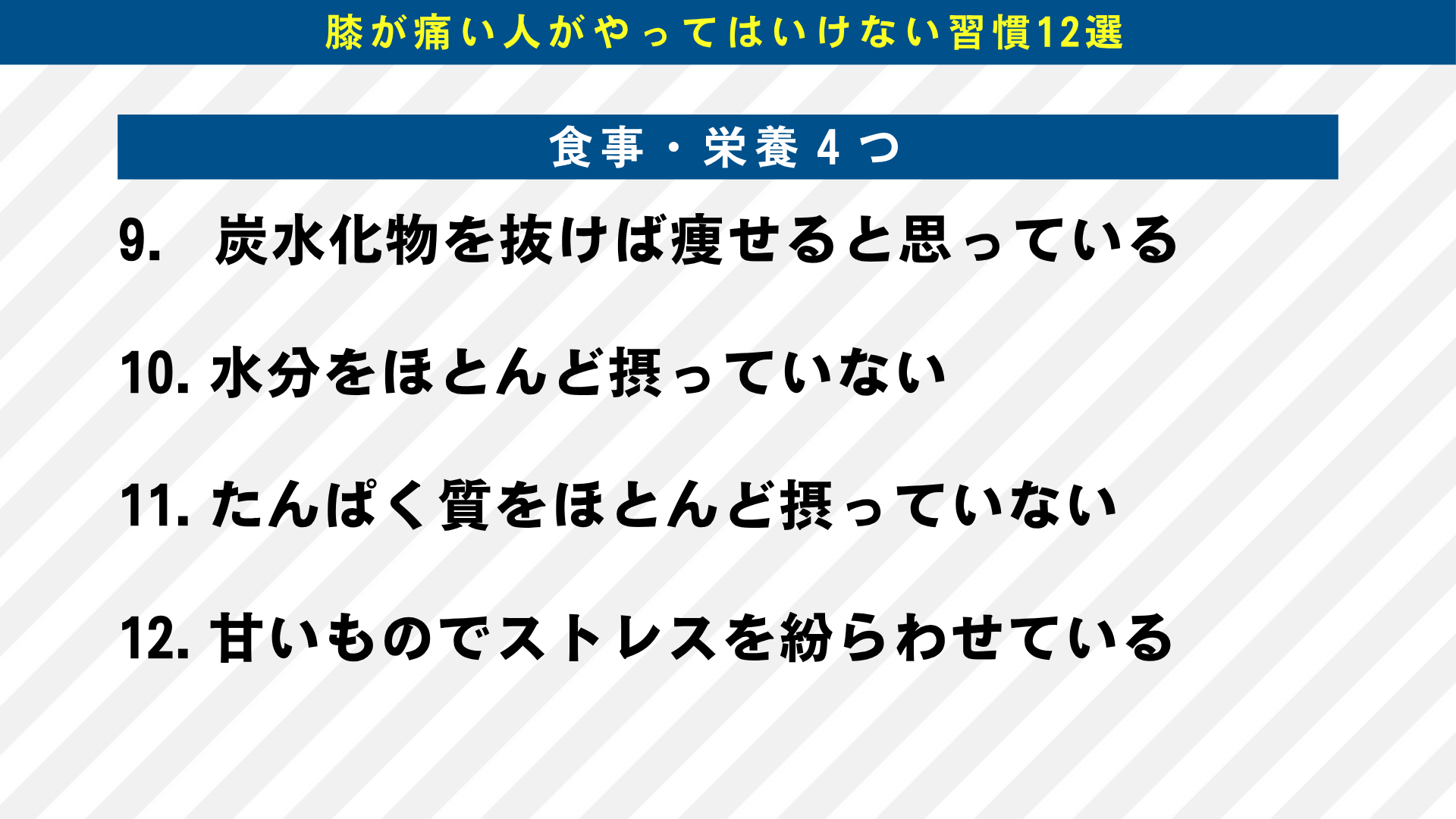

膝が痛い時やってはいけないこと【食事・栄養】

ここからは、膝が痛い人ほど無意識にやってしまっている「食事・栄養面のNG習慣」について、4つ紹介をしていきます。

「食べる内容」があなたの関節にどう影響しているか。

そして、「やせるつもりでやっている食事」が、実は太る原因にも、膝の痛みの原因にもなっていることがあります。

NG習慣⑨「炭水化物を抜けば痩せる」と思っている

「炭水化物抜きダイエット」や「糖質制限ダイエット」ってよく聞きますよね。

「お米を抜いてるんです」

「夜は糖質オフにしています」

「パンも麺類も我慢しています」

確かに、短期間で体重を落とすのには炭水化物を抜くことは効果があります。

しかし、膝が痛い人にとっては、これはむしろ危険な方法なんです。

炭水化物、つまり糖質は、体や脳のエネルギー源です。

この糖質が不足すると、筋肉を分解してエネルギーに変える「糖新生」という反応が起きます。

つまり、糖質を抜くことによって「今ある筋肉が減ってしまう」んです。

膝を支えているのは筋肉です。

その筋肉が落ちれば、膝の負担は増え、痛みは悪化します。

しかも、筋肉が落ちることで基礎代謝も下がり、リバウンドしやすい身体にもなります。

ダイエットのつもりが、結果的に「筋肉が落ちて、関節が悪化して、代謝も下がる」という負のループに入ってしまっているんですね。

なので、炭水化物は「抜く」のではなく、「選んで摂る」ことが大切です。

白米だけでなく、雑穀米やオートミールなど、血糖値の上がりにくい“良質な糖質”を選んでいくことが膝にも体にも優しい方法です。

NG習慣⑩水分をあまり摂らない

これは意外に思われるかもしれませんが、水分をしっかり摂れていない人ほど、膝の痛みが悪化しやすい傾向があります。

関節は、「関節液(滑液)」という潤滑液に守られています。

これはほぼ水分で構成されていて、関節の動きをスムーズにしたり、炎症を抑えたりする役割があります。

水分が不足すると、この関節液が減少し、関節の摩擦が増える→痛みが増すという状態になります。

さらに、血流も悪くなり、老廃物や炎症物質が排出されにくくなり、

代謝も落ちて、むくみや冷えが起きやすくなります。

特に中高年になると、「喉が渇かないから水分を摂らない」という方が多く、慢性的な軽度の脱水状態になっていることがよくあります。

目安としては、1日に1.2〜1.5リットルの水を、こまめに分けて摂取することが理想です。

また、コーヒーやお茶には利尿作用があるため、「水」または白湯がおすすめです。

「水を飲むだけで膝が楽になるわけが…」と思うかもしれませんが

実際にしっかり水分を摂るようになってから、膝のこわばりが軽くなった・動きやすくなったという方は少なくありません。

なので、ぜひ水分は積極的にとるようにしましょう。

NG習慣⑪たんぱく質をほとんど意識していない

膝に痛みがある方の多くが、「たんぱく質を全然摂れていない」という傾向にあります。

というのも、朝はパンとコーヒーだけ、昼はうどんやおにぎり、夜はご飯と少しのおかず。

こういう食生活では、圧倒的にたんぱく質が足りません。

たんぱく質は、筋肉の材料であり、骨や関節を構成するコラーゲンの材料でもあります。

これが不足すると、

- 筋肉が落ちる

- 関節の回復が遅れる

- 骨の強度が落ちる

という結果を引き起こします。

特に女性は、閉経後に筋肉量が急激に減少しやすいため、意識的にたんぱく質を摂ることが非常に重要になります。

目安としては、体重×1g〜1.2gほどのたんぱく質を1日で摂取するのが理想です。

体重60kgの方なら、60〜72gですね。

食事だけで難しい場合は、プロテインなどの補助食品も上手に取り入れるとよいでしょう。

「筋トレをしないからプロテインは不要」と思われがちですが、たんぱく質は“動ける体”を維持するための基本栄養素です。

膝の痛みを改善しながら健康的に体重を落としたいなら、

まず「食べない」よりも、「正しく食べる」ことを意識しましょう。

NG習慣⑫「甘いものでストレスを紛らわせている」

膝の痛みが長引くと、気分も沈みがちになりますよね。

外出も減り、運動もできない、成果も出ない…。

そんなとき、無意識に甘いお菓子やジュースに手が伸びてしまうことがあります。

実はこれ、脳のストレス反応によるものなんです。

ストレスを感じると、コルチゾールというホルモンが分泌されます。

このコルチゾールが増えると、血糖値が不安定になりやすくなり、体が糖質を欲しがる状態になります。

また、甘いものを食べるとドーパミンが出て、一時的に気分が良くなります。

これを繰り返していると、砂糖依存に近い状態になることもあります。

さらに、糖質の摂りすぎは体内で「糖化(AGEs)」という老化反応を進め、関節や筋肉の柔軟性を奪う原因にもなります。

つまり、「甘いもので気を紛らわす生活」は、

膝にも、体重にも、そして心にもマイナスの連鎖をもたらしてしまうということなんですね。

ストレスを紛らわせたいときの解決策としては、甘いものではなく

- ハーブティー

- ノンカフェインの温かい飲み物

- タンパク質やビタミンの多い軽食(ゆで卵・ナッツなど)

こういった“代わりになる選択肢”を用意しておくことが、脱・砂糖依存の第一歩になります。

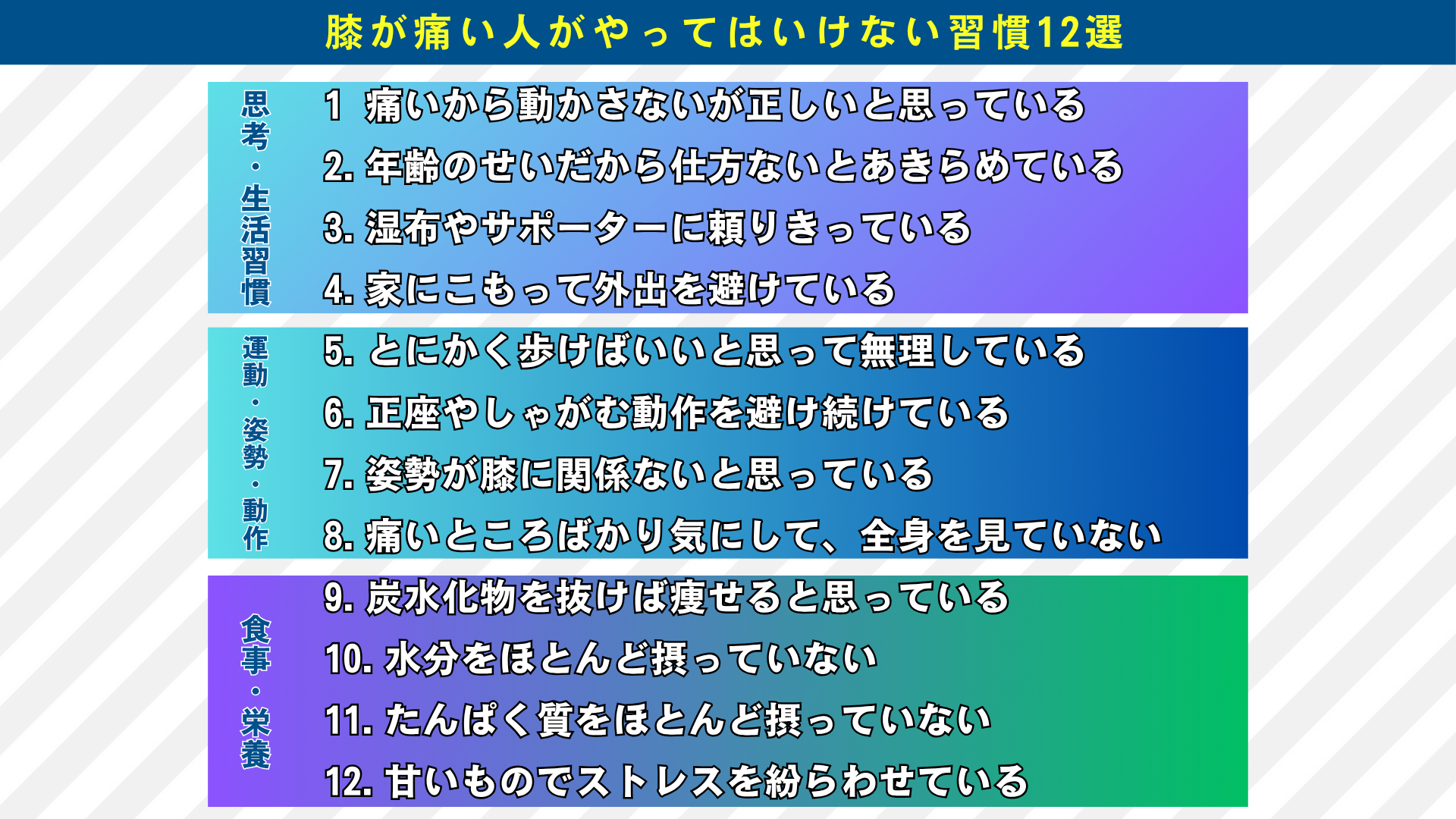

【まとめ】膝が痛い時やってはいけないことNG習慣12選

この記事では、膝が痛い時やってはいけない12個の習慣についてお話をしていきました。

今回あげた習慣は、

【思考・生活習慣】

- 「痛いから動かさない」が正しいと思っている

- 「年齢のせいだから仕方ない」とあきらめている

- 湿布やサポーターに頼りきっている

- 家にこもって外出を避けている

【運動・姿勢・動作】

- 「とにかく歩けばいい」と思って無理している

- 正座やしゃがむ動作を避け続けている

- 姿勢が膝に関係ないと思っている

- 痛いところばかり気にして、全身を見ていない

【食事・栄養】

- 炭水化物を抜けば痩せると思っている

- 水分をほとんど摂っていない

- たんぱく質をほとんど摂っていない

- 甘いものでストレスを紛らわせている

どうでしょうか?

一見バラバラに見えるようなこれらの習慣ですが、実は1つの共通点があります。

それは…

「知っているのに、なぜか行動にうつせない」ことです。

実はこれこそが、すべてのNG習慣の本当の原因なんです。

多くの人は、もうすでに「膝に悪い生活習慣」をなんとなく理解しています。

たとえば、

- 「歩きすぎるのはよくない」

- 「こまめに水分をとった方がいい」

- 「たんぱく質が大事」

- 「姿勢も気をつけなきゃ」

…こんなことは、頭ではわかっているはずなんです。

でも、実際はどうでしょう?

気づけば、いつもの生活に逆戻り。

良くないとわかっている行動を、また繰り返してしまう。

なぜ、そうなってしまうのか?

それは、私たちが誰でも陥りやすい「知識と行動のギャップ」があるからなんです。

なぜ「わかっているのにやらない」のか?

人は基本的に、変化を嫌います。

特に、痛みや不安があるときはなおさらです。

膝が痛いと、

- 「とりあえず今は無理をしないほうがいい」

- 「また悪化したら怖い」

- 「急に変えるのは不安」

と思ってしまうんですよね。

このとき、脳は「現状維持バイアス」という心理に支配されます。

つまり、“今の生活を変えない”ことが、無意識の安心につながってしまっているんです。

でも、実際には「現状維持=悪化」です。

膝の痛みも、体重の増加も、時間とともに静かに進行していきます。

痛みと太る原因は「生活の延長線上」にある

ここで改めて意識してほしいのは、あなたの膝の痛みも、体重の増加も、「特別な出来事」ではなく、“生活習慣の延長線上”にある結果だということです。

NG習慣というのは、

- 一気に悪化させる爆弾ではなく

- 毎日少しずつ身体をむしばむ“静かな敵”

なんです。

だからこそ、「今の生活の中で、どこを変えられるか?」に気づくことが大切になります。

ぜひ、この記事を読んだ方は、これらのNG習慣12個をやらないように日々をお過ごしください。

↑動画でも解説しています!

さらに、動画内で膝の負担を自分で取り除くための無料プレゼントをご案内していますので、お見逃しなく!