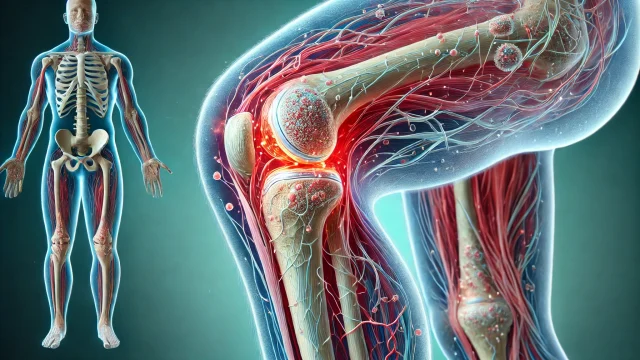

変形性膝関節症は、膝の軟骨が摩耗することで関節が変形し、痛みや可動域の制限を引き起こす疾患です。

初期の段階では軽い痛みや違和感だけですが、放っておくと症状は徐々に悪化し、最終的には歩行が困難になることもあります。

特に、関節の変形が進行すると、日常生活に支障をきたし、手術が必要になるケースも少なくありません。

本記事では、「変形性膝関節症を放っておくとどうなるのか?」をテーマに、症状の進行やリスク、治療法や予防策について詳しく解説します。

膝の痛みが気になる方や、症状の悪化を防ぎたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

変形性膝関節症とは?

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨が摩耗し、関節が変形することで痛みや動作制限を引き起こす疾患です。

特に中高年の方に多く見られ、加齢や膝への負担の蓄積が主な原因となります。

初期の段階では、膝の違和感や軽い痛みがあるものの、進行すると膝の変形が顕著になり、歩行が困難になるケースもあります。

重症化すると日常生活に支障をきたし、最終的には手術が必要になることもあります。したがって、変形性膝関節症は早期発見・早期治療が非常に重要な疾患です。

変形性膝関節症の原因

変形性膝関節症の主な原因は、膝関節の軟骨が長年の使用によって摩耗することです。

加齢とともに軟骨の弾力性が低下し、すり減りやすくなるため、中高年層に発症が多く見られます。

さらに、肥満も大きな要因の一つであり、体重が増えることで膝への負担が増加し、軟骨の摩耗を加速させます。

また、O脚やX脚といった脚のアライメント異常がある場合、膝関節に偏った負荷がかかり、変形性膝関節症のリスクが高まります。

その他にも、膝のケガ(半月板損傷、靭帯損傷、骨折など)や過去の関節炎が引き金となることもあります。

加えて、運動不足により太ももの筋力が低下すると、膝関節への衝撃を吸収しにくくなり、症状が進行しやすくなります。

このように、複数の要因が重なることで変形性膝関節症は発症し、進行していきます。

変形性膝関節症の症状

変形性膝関節症の症状は、進行の度合いによって異なります。

初期の段階では、膝を動かし始めたときの違和感や軽い痛みが特徴です。

例えば、朝起きて立ち上がるときや、長時間座っていた後の歩き始めに痛みを感じることが多くなります。

中期になると、痛みが持続的になり、膝が腫れることがあります。また、正座や階段の昇降が困難になり、膝を曲げ伸ばしする際にギシギシと音が鳴ることもあります

。さらに進行すると、膝の変形が進み、関節の可動域が制限されるため、歩行が困難になり、O脚やX脚が目立つようになります。

末期になると、関節の変形がさらに進み、安静時でも痛みが続き、日常生活に大きな支障をきたします。

このように、変形性膝関節症の症状は徐々に悪化していくため、早期に適切な治療を行うことが重要です。

変形性膝関節症を放っておくとどうなる?

変形性膝関節症を放置すると、症状が徐々に悪化し、日常生活に大きな影響を及ぼします。

初期段階では軽い痛みや違和感がある程度ですが、進行すると膝関節の変形が顕著になり、歩行困難や関節の可動域制限が生じることがあります。

さらに、膝の痛みが慢性化することで活動量が減り、筋力の低下や体重増加を招く可能性もあります。

その結果、膝への負担がさらに増し、悪循環に陥るケースが多く見られます。

また、進行が進むと保存療法では症状を改善することが難しくなり、最終的に手術が必要になることもあります。したがって、変形性膝関節症は早期に対策を講じることが重要です。

変形性膝関節症の症状が悪化する

変形性膝関節症を放置すると、痛みや腫れなどの症状が次第に悪化していきます。

初期段階では、立ち上がりや歩き始めの際に違和感を感じる程度ですが、進行すると動作時の痛みが強くなり、階段の昇降や長時間の歩行が困難になります。

中期以降になると、関節の変形が進み、膝が腫れやすくなったり、可動域が制限されたりすることがあります。

また、関節内に水が溜まる関節水腫を発症し、膝に強い痛みと圧迫感を感じることもあります。

さらに進行すると、軟骨が完全にすり減り、骨同士が直接ぶつかることで激しい痛みを引き起こします。

最終的には、安静時にも痛みが続くようになり、膝を完全に伸ばしたり曲げたりすることが難しくなることがあります。

生活の質への影響

変形性膝関節症の進行により、日常生活における活動が大きく制限されるようになります。

例えば、買い物や散歩といった日常的な動作が難しくなり、家の中での移動さえも苦痛を伴うようになることがあります。

また、階段の昇り降りが困難になることで、外出する機会が減り、社会的な交流が制限されることもあります。

このように活動量が低下すると、筋力が衰え、さらに膝関節への負担が増す悪循環に陥ります。

また、膝の痛みによるストレスや不安が増し、精神的な影響を受けることもあります。

特に、高齢者にとっては膝の痛みが原因で運動不足になり、全身の健康状態が悪化する可能性があります。そのため、変形性膝関節症を放置せず、適切な対策を講じることが重要です。

進行のリスク

変形性膝関節症を放置することで、病状が進行し、最終的には手術が必要になるリスクが高まります。

初期段階では、運動療法や薬物療法などの保存療法で症状を緩和することが可能ですが、進行するとこれらの治療が効果を示さなくなることがあります。

また、膝の変形が悪化することで、O脚やX脚がより顕著になり、歩行バランスが崩れることもあります。

その結果、転倒のリスクが増し、骨折などの二次的な障害を引き起こす可能性もあります。

さらに、膝の痛みにより運動量が減少し、体重が増加すると、膝への負担がさらに大きくなり、症状が加速的に悪化します。

このように、変形性膝関節症は進行すればするほど治療の選択肢が限られるため、早めの対策が不可欠です。

進行段階と末期の危険性

変形性膝関節症は、初期段階では軽い違和感や痛みを感じる程度ですが、放置すると徐々に進行し、最終的には日常生活が困難になることがあります。

病状の進行度は医学的にグレード分類されており、症状が悪化するにつれて治療の選択肢も制限されていきます。

特に末期になると、保存療法では痛みを抑えることが難しくなり、手術が必要になるケースが多くなります。

そのため、変形性膝関節症は早期発見・早期治療が重要であり、できるだけ初期の段階で適切な対策を講じることが大切です。

変形性膝関節症のグレード

変形性膝関節症は、進行度に応じてグレード1からグレード4の4段階に分類されます。

グレード1(初期)

軟骨のわずかな摩耗が見られますが、痛みはほとんどなく、X線検査でも大きな異常は確認されません。

グレード2(軽度)

関節の隙間が狭くなり始め、軽い痛みやこわばりを感じることがあります。階段の昇降や長時間の歩行後に違和感を覚えることが多いです。

グレード3(中等度)

軟骨の摩耗が進み、関節の変形が明らかになります。歩行時の痛みが強まり、膝に腫れが生じることもあります。正座やしゃがむ動作が困難になることが多いです。

グレード4(末期)

軟骨がほぼ消失し、骨同士が直接ぶつかるようになります。強い痛みが持続し、関節の変形が進行し、歩行や日常動作が著しく制限されます。

このように、変形性膝関節症は進行するほど症状が重くなり、治療の難易度も上がるため、できるだけ早い段階での対処が重要です。

末期に見られる症状

変形性膝関節症が末期に進行すると、日常生活に深刻な影響を及ぼす症状が現れます。

主な症状としては、以下のようなものがあります。

持続的な痛み

歩行時や運動時だけでなく、安静時にも強い痛みを感じるようになります。夜間の痛みが強くなることもあり、睡眠障害を引き起こすこともあります。

関節の変形

膝の変形が進行し、O脚やX脚が顕著になります。見た目の変化だけでなく、歩行バランスの崩れによる転倒リスクも高まります。

可動域の制限

膝が完全に伸びなくなったり、曲がらなくなったりするため、正座やしゃがむ動作が困難になります。階段の昇降もほぼ不可能になることが多いです。

関節の腫れと水腫

関節内に炎症が発生し、膝が腫れやすくなります。関節水腫(関節内に水が溜まる状態)が慢性的に続き、膝が動かしにくくなります。

歩行困難

痛みと関節の変形により、杖や歩行器が必要になることが増えます。最終的には自力歩行が難しくなり、介護が必要になるケースもあります。

これらの症状が現れると、保存療法では改善が難しくなり、手術による根本的な治療が必要になる場合が多くなります。

治療選択肢の制限

変形性膝関節症の進行に伴い、治療の選択肢は徐々に限られていきます。

初期の段階では、運動療法や薬物療法、装具療法などの保存療法が有効ですが、進行するとこれらの治療では症状を抑えきれなくなります。

特にグレード3~4の段階では、痛み止めやヒアルロン酸注射などの治療効果が一時的になり、根本的な改善には手術が必要になることが多くなります。

代表的な手術方法には以下のものがあります。

骨切り術

関節の負担を軽減するために、脛骨や大腿骨の形状を変える手術です。

若年層や比較的軽度の患者に適用されることが多いです。

人工膝関節置換術

摩耗した関節を人工関節に置き換える手術で、末期の変形性膝関節症に対して最も有効な治療法です。

手術後は痛みが大幅に軽減され、歩行能力が回復することが期待されます。

ただし、手術にはリスクも伴うため、できるだけ早い段階で適切な治療を行い、進行を防ぐことが重要です。

特に、高齢者の場合は手術後のリハビリが困難になることもあるため、膝の違和感や痛みを感じたら早めに医療機関を受診することが推奨されます。

治療法とリハビリの重要性

変形性膝関節症の治療には、大きく分けて保存療法と手術療法の2つの選択肢があります。

初期段階や中等度の症状では保存療法が中心となり、進行が進んだ場合には手術が検討されます。

さらに、手術の有無に関わらずリハビリが非常に重要な役割を果たします。

適切な治療とリハビリを行うことで、膝の機能を維持・改善し、日常生活の質を向上させることが可能です。

そのため、患者の状態に合わせた治療法の選択が重要となります。

保存療法とその効果

保存療法とは、手術をせずに症状を緩和し、膝の機能を維持する治療法です。

変形性膝関節症の初期~中期において有効であり、主に以下の方法が用いられます。

薬物療法

痛みや炎症を抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や鎮痛薬が処方されます。

ヒアルロン酸注射を関節内に投与することで、軟骨の摩擦を軽減し、膝の動きをスムーズにする効果があります。

運動療法

大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)を強化することで、膝関節への負担を軽減できます。

ストレッチや軽い筋力トレーニングを行い、関節の可動域を維持することが重要です。

装具療法

膝のサポーターや装具を装着することで、関節への負担を分散し、痛みを軽減します。

インソール(靴の中敷き)を利用することで、O脚やX脚による負担の偏りを補正できます。

生活習慣の改善

体重管理が重要であり、適正体重を維持することで膝への負担を減らすことができます。

正しい歩き方や姿勢を意識し、関節に負担をかけない動作を心がけます。

保存療法を適切に行うことで、症状の進行を遅らせ、日常生活の支障を最小限に抑えることができます。

ただし、進行が進むと保存療法だけでは効果が十分でなくなり、手術を検討する必要が出てきます。

手術の選択肢

変形性膝関節症が進行し、保存療法では症状をコントロールできなくなった場合、手術が選択肢となります。

主な手術方法として、以下の2つがあります。

骨切り術(高位脛骨骨切り術)

O脚やX脚による膝関節の負担を軽減するために、脛骨や大腿骨の形を調整する手術です。

比較的若年層や、関節の損傷が軽度な患者に適用されることが多く、関節自体は温存されるため、人工関節よりも術後の活動制限が少ないのが特徴です。

人工膝関節置換術(TKA: Total Knee Arthroplasty)

摩耗した関節を人工関節に置き換える手術です。

末期の変形性膝関節症に対して最も有効な治療法で、手術後の痛みの軽減と可動域の回復が期待できます。

ただし、人工関節には寿命があるため、高齢者向けの治療法として適用されることが多いです。

手術を行うことで症状が劇的に改善することもありますが、術後のリハビリが重要であり、適切な運動療法を継続することで良好な機能回復が期待できます。

リハビリの役割

リハビリは、保存療法と手術療法の両方において欠かせない要素です。

リハビリの目的は、膝の機能回復、痛みの軽減、歩行能力の維持・向上などが挙げられます。

保存療法におけるリハビリ

適度な運動を継続することで筋力を維持し、関節への負担を軽減できます。

ストレッチや関節可動域訓練を行い、膝の動きをスムーズに保ちます。

手術後のリハビリ

手術後すぐにリハビリを開始することで、筋力低下を防ぎ、早期回復を促します。

歩行訓練や関節可動域訓練を行い、人工関節をスムーズに使いこなせるようにします。

日常生活でのリハビリの重要性

適切な歩き方を意識することで、膝への負担を軽減し、症状の進行を防ぎます。

無理のない範囲でウォーキングや水中運動を取り入れ、関節を柔軟に保ちます。

リハビリを継続することで、膝関節の機能を最大限に維持し、痛みを抑えることが可能です。そのため、変形性膝関節症の治療にはリハビリが欠かせない要素となります。

変形性膝関節症の悪化予防策と生活改善

変形性膝関節症を予防し、進行を防ぐためには、日常生活の中で膝関節への負担を軽減することが重要です。

そのためには、適正体重の維持、適度な運動、生活習慣の見直しが必要となります。

特に、膝関節は体重の影響を大きく受けるため、体重管理が予防の基本となります。

また、運動療法やストレッチを取り入れることで、膝の可動域を維持し、関節への負担を軽減できます。

さらに、姿勢や歩き方、日常動作の改善も、膝関節の健康を維持する上で欠かせません。これらの対策を継続することで、変形性膝関節症のリスクを最小限に抑えることが可能です。

体重管理の必要性

体重管理は、変形性膝関節症の予防において最も重要な要素の一つです。

膝関節は歩行時に体重の約3倍、階段の昇降時には約7倍の負荷がかかると言われています。

そのため、体重が増加すると膝関節にかかる負担も大きくなり、軟骨の摩耗が進行しやすくなります。

ここでは、体重管理の具体的な方法について紹介します。

バランスの取れた食事

- 高タンパク質・低脂肪の食事を意識し、過剰なカロリー摂取を避ける。

- 野菜や食物繊維を多く取り入れ、脂質や糖質の過剰摂取を抑える。

適度な運動

- 無理のない範囲でのウォーキングやストレッチを習慣化する。

- 筋力を維持することで、膝関節への負担を軽減する。

食生活の改善

- 間食を減らし、規則正しい食事を心がける。

- 水分をしっかり摂り、代謝を促進する。

体重を適正に維持することで、膝への負担を軽減し、変形性膝関節症の発症リスクを抑えることができます。

運動療法とストレッチ

適度な運動やストレッチを行うことで、膝関節の柔軟性を維持し、筋力を強化することができます。

膝周りの筋肉が強化されると、関節にかかる負担が軽減され、軟骨の摩耗を防ぐことができます。

効果的な運動療法

ウォーキング(膝に負担をかけないペースで)

- 1日20~30分程度のウォーキングを習慣化する。

- 歩幅を小さめにし、膝をできるだけ曲げないように歩く。

水中運動(アクアウォーキング)

- 水中では膝への負担が軽減されるため、関節に優しい運動が可能。

- 水の抵抗を利用することで、筋力の向上が期待できる。

自転車エクササイズ(エアロバイク)

- 負担をかけずに膝を動かせるため、関節の柔軟性を維持できる。

- 低負荷のペダリングを10~20分程度行う。

ストレッチの重要性

膝関節の柔軟性を高めるストレッチは、膝の可動域を広げ、痛みやこわばりを軽減する効果があります。

おすすめのストレッチ方法

太もも前側のストレッチ

立った状態で片足を後ろに引き、足首を持ち上げて膝を曲げる。

ふくらはぎのストレッチ

壁に手をつき、片足を前に出して膝を曲げ、後ろ足のふくらはぎを伸ばす。

膝回しストレッチ

椅子に座り、膝を軽く回すことで関節をほぐす。

無理のない範囲で継続することが重要であり、毎日の習慣として取り入れることで、膝の健康を長く保つことができます。

生活習慣の見直し

膝関節に負担をかける生活習慣を改善することで、変形性膝関節症のリスクを軽減できます。

特に、日常生活での姿勢や動作の工夫が重要です。

姿勢や動作の改善

- 正しい姿勢を意識する

猫背や反り腰を避け、背筋を伸ばして歩くことで膝への負担を減らす。 - 長時間の同じ姿勢を避ける

デスクワークや立ち仕事が長時間続く場合は、定期的に膝を動かす。 - 適切な靴を選ぶ

クッション性のある靴を選び、膝への衝撃を和らげる。

膝を守るための日常習慣

階段の使い方

- 昇降時には手すりを使い、膝への負担を減らす。

- 可能であればエレベーターやエスカレーターを利用する。

和式トイレの使用を避ける

- しゃがむ動作が膝に負担をかけるため、洋式トイレを使用する。

冷え対策を行う

- 冷えは血行を悪化させ、膝の痛みを増す原因となるため、冬場は膝を冷やさないようにする。

- レッグウォーマーや温熱シートを活用し、膝を温める。

適度な休息をとる

- 立ち仕事や歩行が多い場合は、適度に休憩を取り、膝への負担を減らす。

- 休憩時に膝を伸ばしてリラックスする時間を作る。

【まとめ】変形性膝関節症を放っておくとどうなる?

変形性膝関節症は、放置すると症状が悪化し、歩行困難や関節の変形、さらには手術が必要になる可能性が高くなります。

進行するにつれ、日常生活に大きな支障をきたし、外出や運動が難しくなるだけでなく、精神的なストレスも増大します。

しかし、早期に適切な治療を開始し、体重管理や運動療法、生活習慣の改善を行うことで、膝の健康を維持し、症状の進行を防ぐことが可能です。

膝に違和感を感じたら、できるだけ早めに医療機関を受診し、適切な対策を講じることが重要です。あなたの膝を守るために、今日からできることを始めてみましょう。