こんにちは、鹿大前整骨院院長の宮原璃央です。

今回は、変形性膝関節症の原因と症状!軟骨のすり減りは痛みに関係ない!?についてご紹介していきます。

膝が痛いと日常生活で支障が出ることばかりです。

- 歩くのがつらかったり

- 階段の上り下りがきつかったり

- 買い物に行くのも車の乗り降りもきつい

痛みを抱えている状態だと、どうしても毎日を笑顔で元気に過ごすことができません。

変形性膝関節症と病院で診断されて「加齢だから仕方ない…」と諦めている人も多いのが現状です。

しかし、変形性膝関節症だとしても決してあきらめる必要はありません。

そこで今回は、変形性膝関節症の原因と症状!軟骨のすり減りは痛みに関係ない!?について話をしていきます。

変形性膝関節症の原因と症状!軟骨のすり減りは痛みに関係ない!?

今回は、変形性膝関節症と診断された人に知っておいてほしい基本を詳しく話していきます。

今回話す内容は、

- 膝の軟骨はすり減っても痛くない

- 膝の構造について

- 膝の痛みが起こるメカニズムと原因

- こんな動作で痛みませんか?症状について

これらについて深堀して話していきます。

膝の軟骨は無神経!すり減っても痛くない

テレビや新聞でよく「膝の痛みには軟骨の成分を補充しましょう」と言われています。

そう言われると軟骨成分を体に摂取すれば、軟骨が回復して関節にクッションができて痛みがなくなるように思ってしまいますよね。

しかし、軟骨はガラスのような物質で神経も血管も通っていません。表面を流れている関節液から栄養を受けて生きています。

こういったことから、軟骨がすり減っていたとしても痛みの原因にはならないのです。

軟骨成分を摂取してもほとんど意味はない

軟骨の成分を飲んでも胃や腸でバラバラにされて、膝まではほとんど行き渡りません。

人間の体は、軟骨成分などの高分子の原料を口から入れても胃や腸でアミノ酸や糖など細かく消化してから血液に流すので

膝が痛くて軟骨成分を摂取しても、膝に軟骨成分が到達することはほとんどありません。

しかし、まったく効果がないわけではなく、軟骨の成分には痛みを起こす物質(プロスタグランジン)を抑え込む効果があります。

薬の痛み止めほど強い効果はありませんが、人工的に作った薬とは違い、人間の体にもともとある成分なので副作用が少ないという利点があります。

それでは、ひざの痛みはどのようにして起こってくるのでしょうか?

まずは、膝の構造について知りましょう

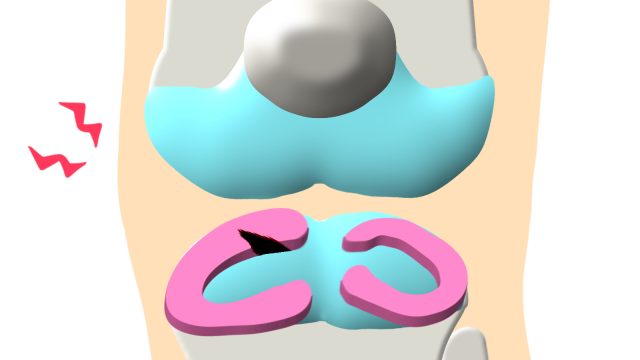

膝の関節は、前から見ると太ももの骨(大腿骨)とふくらはぎの骨(脛骨)があり、それぞれの骨に軟骨がついています。

軟骨と軟骨の間には、半月板というクッションがついています。また膝の横にある側副靱帯には、膝の横揺れを防ぐ役割があります。

横から見ると関節の間には十字靱帯があり、前後方向への揺れを防いでいます。

大腿骨の表面には関節の袋(関節包)があり、ふつうは2~3ccの関節液が入っています。

関節の袋は太ももの筋肉に覆われています。

膝の痛みが起こるメカニズム【原因】

若いころは、スポーツなどの怪我をしない限りほとんど膝に痛みは起こりませんが、年齢を重ねるうちに軟骨がすり減っていくために、膝の設計が崩れてきます。

家の支柱が傾いていると、ドアが閉まりにくくなったり床から軋んだ音が鳴りますよね。そのせいで、生活に支障をきたすのと同じで、膝もバランスが崩れることによっておこる変化が神経のある部分を圧迫することによって痛みが出てきます。

これが変形性膝関節症の痛みの始まりです。

若いころには、大腿骨と脛骨の軟骨の間に半月板がしっかりとはまり込んでいます。しかし、年齢の変化によって軟骨がすり減っていくことによって、半月板と軟骨の形が合わなくなり、半月板が割れてきます。

この半月板の割れる現象は、体重が重い人や、若いころに激しい運動や重いものを持つ仕事をしていた人ほど早く起こってきます。

割れて破片となった半月板は体重がかかることによって、側副靭帯や関節の袋のほうへ押し出されて、神経や血管が通っている靭帯や関節包を圧迫します。

なお、体重は膝の外側よりも内側に多くかかり、この半月板が割れる現象は膝の内側に起こりやすいので、変形性膝関節症では膝の内側が痛くなる人が多いのです。

さらに悪化してくると、立った時に両方の膝が外側に開き、足がアルファベットの「O」の字のように曲がってくるO脚になってきます。

膝がOの字に変形すると、立った時のバランスをとるために脛骨が内側に曲がってきて、膝が伸びにくいし、曲がりにくくなるため正座が出来なくなります。

これを可動域制限といいます。

また、緩んだ靭帯に変わってバランスをとるため、骨が増殖してきて棘のような骨が出来て骨がゴツゴツした形になってきます。

神経や血管が通っている関節包が圧迫されると、関節包が腫れて炎症を起こします。

膝に水が溜まるとは?

膝に炎症が起こると関節包の中の関節液が増えて、関節包は膨張し、その膨張する力が膝の激しい痛みの原因となります。

これがいわゆる「膝に水がたまる」という状態です。

よく「膝の水を抜くとクセになる」と言われますが、水を抜くからクセになるわけではありません。一度、腫れた関節の袋は関節益を抜いても袋がシワシワになっているために簡単に膨らむのです。

風船で例えると、

風船も膨らませるときは力強く空気を入れなければ膨らみませんが、一度膨らませた風船は次からは簡単に膨らますことが出来ます。これと同じように関節益だけを抜いてもすぐに元の状態に戻ってしまうのです。

そのため、「膝の水を抜くとクセになる」と言われているのです。

こんな動作で痛みませんか?【症状】

それでは、膝の設計が崩れると、どんなときにどこが痛むようになるのでしょうか?

膝の痛みにはいくつかパターンがあるので一つずつ紹介をしていきます。

1.歩くときに肩が横揺れする

半月板がはみ出してくると膝の横揺れを防ぐ側副靭帯が圧迫されてきます。そのため、膝の横揺れが出てきます。これを側方動揺性といいます。

人と並んで歩いていると肩がコツコツ当たったという経験はありませんか?それが側方動揺性の症状です。

この横揺れを防ぎ、膝の安定性を保つために日常的に膝の内側の筋肉に強い負荷をかけているため、内側の筋肉が硬くなってきます。

膝の内側の筋肉の中には膝を曲げる筋肉の集まりである屈筋群がありますが、これらの筋肉も硬くなってくるため、膝が伸びにくくなってきます。

2.膝を伸ばして寝ると膝が痛む

夜に膝を伸ばして寝ていると、夜中に膝の裏側が痛くなることはありませんか?

それは、先ほど話した内側の屈筋群がじっと寝ている間に硬くなり、膝が伸びにくくなっている症状です。

また、大腿骨と脛骨のかみ合わせが悪くなってきたことも原因で、膝をまっすぐ伸ばせない場合もあります。

このケースは太ももの前側を鍛えたり機能を高めてあげると改善が見られます。

3.椅子から立ち上がるときに膝が痛い

椅子に長い時間座っていたり車から降りるときなどに、いざ立ち上がろうとすると、膝が痛くなることはありませんか?

それは、膝を曲げた状態でじっとしていると膝を曲げる筋肉が固まってくるので、膝を伸ばそうとすると痛みが出てくきます。

これを楽にするために今すぐできることは、椅子に座っている状態でも膝を少し伸ばして置くと立ち上がりが楽になってきます。

4.階段を下りるときに膝が痛い

階段を上るときより下りるときのほうが、膝に痛みがある。

その場合は、膝の前後方向の揺れを防ぐ十字靭帯が緩み、下の段に下した足がつま先立ちの姿勢になった時に大腿骨が前方に押し出される力を制御できなくなるからです。

この痛み方のケースでも、太ももの筋肉を鍛えたり機能を高めることで階段を下りるときのつま先立ち動作が安定して、痛みが少なくなります。

5.しゃがむと膝が痛い

しゃがむような動作を取ると膝が痛くなって立ち上がれなくなったことはありませんか?

これも靭帯が緩んで膝の前後方向への揺れを制御できなくなりバランスが崩れるためです。

膝を安定させる周辺の筋肉を鍛えて硬くなり過ぎた筋肉を柔らかくすることで重心が安定して改善していきます。

まとめ|変形性膝関節症の原因と症状!軟骨のすり減りは痛みに関係ない!?

今回は、変形性膝関節症の原因と症状!軟骨のすり減りは痛みに関係ない!?について話をしていきました。

今回の内容をまとめると

- 軟骨には神経がないので、痛みの原因は軟骨がすり減ることではない

- 膝の痛みの原因は、膝の軟骨がすり減って起きた膝の設計の崩れ。神経や血管が圧迫されて痛みが発生する

- 「歩くと肩が横揺れする」「膝を伸ばして寝ると痛い」「椅子から立ち上がるのが辛い」「階段を下りると痛い」「しゃがむと痛い」などの動きで痛くなることが多い

変形性膝関節症の場合、「手術でなければ痛みはなくならない」や「加齢だから仕方がない」とあきらめてしまう方が多いですが、動くために必要な筋肉をつけて、使えていない筋肉を復活させ、生活習慣を気遣ってあげることで痛みを減らすことは可能です。

膝関節の痛みは専門家と一緒に解決していくことでより早い改善が見られます。

ぜひ、一日でも早く痛みを軽減させたい方は鹿大前整骨院までお問い合わせください。