股関節を動かすたびに「ポキッ」や「ゴリッ」といった音が鳴ることはありませんか?

この現象は、関節液の気泡の破裂、筋肉や靭帯の摩擦、関節のすり減りなど、さまざまな要因によって引き起こされます。

痛みを伴わない場合は特に問題がないことが多いですが、音とともに違和感や痛みがある場合は、関節や筋肉の異常が考えられるため注意が必要です。

本記事では、股関節の音が鳴るメカニズム、痛みがない場合の原因、痛みを伴う場合のリスク、改善方法やセルフケアについて詳しく解説します。

適切な対策を知り、股関節の健康を維持しましょう。

股関節の音が鳴る原因とは

股関節が鳴るメカニズム

股関節が動く際に「ポキッ」「ゴリッ」といった音が鳴るのは、関節内の環境や周囲の筋肉・靭帯の動きによって発生することが多いです。

主なメカニズムとしては、

- 関節内の気泡の破裂

- 筋肉や靭帯が骨にこすれる現象

- 関節のすり減りや変形

が考えられます。

① 関節内の気泡の破裂

関節の動きに伴い、関節液に溶け込んでいる気体が急激な圧力変化によって気泡として発生し、それが破裂することで「ポキッ」とした音が鳴ることがあります。

これは指の関節を鳴らすときと同じメカニズムであり、痛みが伴わなければ特に問題ありません。

② 筋肉や靭帯が骨にこすれる現象

股関節は強靭な靭帯と多くの筋肉に支えられていますが、これらが骨に引っかかったり、こすれたりすることで「ゴリッ」「バキッ」といった音が鳴ることがあります。

特に、大腿筋膜張筋や腸脛靭帯が硬くなっていると、骨との摩擦が生じやすくなります。

また、ストレッチ不足や筋肉の緊張が原因となることもあります。

③ 関節のすり減りや変形

加齢や過度な負荷がかかることで軟骨がすり減り、関節の表面が滑らかでなくなると、「ギシギシ」「コツコツ」といった音が鳴ることがあります。

変形性股関節症の初期症状として現れることもあり、痛みや動きにくさが伴う場合は注意が必要です。

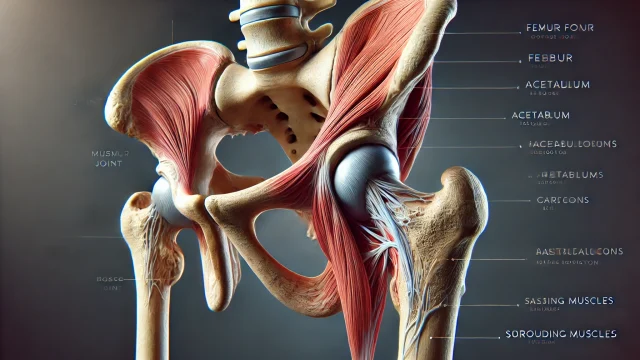

筋肉や靭帯の役割

股関節は球関節と呼ばれる構造を持ち、さまざまな方向に自由に動くことができます。

その動きをスムーズにするために、周囲には多くの筋肉や靭帯が存在し、関節の安定性を保つ役割を果たしています。

これらの組織が正常に機能していると、股関節の動きはスムーズになりますが、柔軟性が低下したり、筋力が低下したりすると、関節音が発生しやすくなります。

股関節周りの主な筋肉

腸腰筋(ちょうようきん)

股関節の屈曲(脚を持ち上げる動作)に関与し、姿勢の維持にも重要な役割を果たす。

硬くなると股関節の可動域が制限され、音が鳴りやすくなる。

大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)

骨盤の前側から太ももの外側にかけて走る筋肉で、股関節の安定性を高める。

硬直すると腸脛靭帯と骨が擦れやすくなり、音が発生することがある。

大殿筋(だいでんきん)

お尻の筋肉で、股関節の伸展(後ろに引く動作)を担当する。

筋力が低下すると股関節の動きが不安定になり、異音が発生しやすくなる。

股関節を支える靭帯

股関節は強靭な靭帯によって支えられていますが、靭帯の硬さや柔軟性の低下が関節音の原因となることがあります。

腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)

太ももの外側を走る靭帯で、股関節の安定性を高める。

硬くなると骨とこすれるようになり、音が鳴ることがある。

靭帯円板(じんたいえんばん)

股関節の安定性を保つための組織で、股関節の動きをスムーズにする。

靭帯の柔軟性が低下すると、関節の引っかかりが起きやすくなる。

筋肉や靭帯のバランスが崩れると、関節の動きが悪くなり、股関節の音の原因となります。

適度なストレッチや筋力トレーニングを取り入れることで、関節の負担を減らし、スムーズな動きを維持することができます。

変形や歪みの影響

股関節の音が頻繁に鳴る場合、関節の変形や骨盤の歪みが関係していることがあります。

これらの異常は、股関節に過度な負担をかけることで、筋肉や靭帯のバランスを崩し、音の発生を引き起こします。

1. 変形性股関節症の影響

股関節の軟骨がすり減ると、骨同士が直接こすれ合うことで「ギシギシ」「コツコツ」といった音が鳴ることがあります。

変形性股関節症の初期段階では痛みが少ないこともありますが、進行すると股関節の可動域が制限され、歩行が困難になることもあります。

2. 骨盤の歪みが関与するケース

骨盤が前傾または後傾していると、股関節にかかる負担が偏り、筋肉や靭帯に過度なストレスがかかります。

その結果、関節の動きが不安定になり、「ゴリッ」「バキッ」といった音が発生することがあります。

特に、長時間のデスクワークや片足重心の立ち方がクセになっている方は、骨盤の歪みが原因の可能性が高いです。

3. 筋力のアンバランスによる影響

股関節周りの筋力がアンバランスな状態になると、関節の動きがスムーズに行えず、音が発生しやすくなります。

特に、片側の筋肉だけが過度に発達していたり、反対に弱化していたりすると、股関節の動きに歪みが生じる可能性があります。

股関節の変形や歪みが原因で音が鳴る場合、ストレッチや筋力トレーニング、骨盤の調整を行うことで改善が期待できます。

しかし、痛みを伴う場合や日常生活に支障をきたす場合は、早めに専門医の診察を受けることが重要です。

痛みを伴う場合の注意

症状に見られる痛みの原因

股関節の音が鳴るだけでなく、痛みを伴う場合は、何らかの異常がある可能性があります。

痛みの原因として考えられる主な要因には、関節軟骨の摩耗、炎症、筋肉や靭帯の損傷、骨盤の歪みなどが挙げられます。

1. 変形性股関節症

股関節の軟骨がすり減ることで関節の動きがスムーズにいかなくなり、骨同士が擦れ合うことで「ギシギシ」「コツコツ」といった音とともに痛みが発生します。

特に長時間の歩行や階段の昇降時に痛みが強くなるのが特徴です。

2. 滑液包炎(かつえきほうえん)

股関節には衝撃を吸収するための「滑液包」という袋状の組織がありますが、過度な負担がかかると炎症を起こし、腫れや痛みを伴うことがあります。

この状態では、股関節を動かすと「ゴリゴリ」とした感覚とともに痛みが発生します。

3. 筋肉や靭帯の炎症

股関節周りの筋肉や靭帯が硬直すると、骨に擦れて摩擦が生じ、炎症が発生することがあります。

特に、大腿筋膜張筋や腸脛靭帯が緊張しすぎると、「バキッ」という音とともに痛みが現れることがあります。

4. 関節唇損傷

関節唇は股関節を安定させる軟骨のような組織ですが、繰り返しの負荷や強い衝撃によって損傷すると、股関節の動きが悪くなり、音が鳴るとともに痛みが生じます。

スポーツをしている人や、股関節の可動域が広い人に多く見られます。

痛みの原因はさまざまですが、放置すると悪化するリスクがあるため、早めの対応が重要です。

放置するリスクと影響

股関節の音が鳴り、痛みがある場合、それを放置すると関節や周囲の組織にさらなる負担がかかり、状態が悪化する可能性があります。

特に、変形性股関節症や関節の損傷が進行すると、日常生活にも支障をきたすことがあります。

1. 痛みの慢性化

初期段階では軽い違和感や不快感程度だったものが、進行すると歩行時や立ち上がる際に強い痛みを感じるようになります。

慢性化すると、股関節周囲の筋肉が緊張し、さらに症状が悪化する悪循環に陥る可能性があります。

2. 関節の可動域の低下

痛みをかばうことで、股関節を動かす機会が減り、徐々に可動域が狭くなります。

最終的には脚を開く動作やしゃがむ動作が難しくなり、日常生活に支障をきたすことがあります。

3. 変形性股関節症の進行

初期の違和感や軽い痛みを放置すると、軟骨のすり減りが進行し、変形性股関節症へと発展する可能性があります。

進行すると手術が必要になるケースもあり、早期の対応が重要です。

4. 歩行困難や二次的な障害の発生

股関節の機能が低下すると、歩行バランスが崩れ、膝や腰にも負担がかかるようになります。

その結果、膝関節症や腰痛などの二次的な障害を引き起こすリスクも高まります。

痛みがある場合は、単なる違和感として放置せず、適切なケアや医療機関での診察を受けることが大切です。

病院での診断内容

股関節の音と痛みが気になる場合、病院ではさまざまな検査を行い、適切な診断を行います。

主な診断方法には、問診、触診、画像検査などがあります。

1. 問診・触診

医師は、いつから痛みがあるのか、どのような動作で音が鳴るのか、痛みの程度などを詳しく確認します。

さらに、股関節の可動域や筋肉の状態を触診でチェックし、異常の有無を判断します。

2. レントゲン検査(X線)

レントゲン検査では、股関節の骨の形状や関節の隙間の状態を確認します。

変形性股関節症の進行具合や、骨の異常がないかを調べることができます。

3. MRI検査

MRIは、軟骨や靭帯、関節唇などの軟部組織の状態を詳しく調べることができます。

関節唇損傷や滑液包炎、炎症の有無などを判断するために行われます。

4. 超音波(エコー)検査

超音波検査では、関節の動きや炎症の有無をリアルタイムで確認できます。

特に、滑液包炎や筋肉・靭帯の状態を詳しく見ることができます。

5. 血液検査

関節リウマチや感染症が疑われる場合には、血液検査を行い、炎症反応の有無を調べます。

関節リウマチの場合は、CRP(炎症マーカー)の値が高くなることがあります。

6. 関節液の検査

滑液包炎や関節炎の疑いがある場合、関節液を採取し、炎症の原因を調べることがあります。

病院での診断によって、痛みの原因が特定されると、適切な治療方針が決まります。

痛みが続く場合は、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要です。

股関節の音が鳴るだけなら問題ないこともありますが、痛みを伴う場合は、関節や靭帯に何らかの異常がある可能性があります。

放置せず、適切なケアや診断を受けることで、股関節の健康を維持し、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

股関節の音の改善方法

ストレッチとエクササイズ

股関節の音を改善するためには、柔軟性を高めるストレッチと筋力を向上させるエクササイズが重要です。

関節の音が鳴る原因の多くは、筋肉や靭帯の硬さやアンバランスな負荷によるものです。

適切なストレッチとエクササイズを行うことで、関節の動きをスムーズにし、摩擦を減らすことができます。

1. 股関節の柔軟性を高めるストレッチ

腸腰筋ストレッチ(太もも前側の柔軟性向上)

- 片膝を床につけ、もう一方の足を前に出して膝を90度に曲げる。

- 骨盤を前に押し出すようにしながら、前足側の股関節を伸ばす。

- 30秒キープし、反対側も同様に行う。

開脚ストレッチ(股関節の可動域を広げる)

- 床に座り、両足を開いて前屈する。

- 背筋を伸ばしながら、ゆっくりと前に倒れる。

- 30秒間キープする。

大腿筋膜張筋ストレッチ(股関節の外側の硬さを改善)

- 立った状態で片足を後ろに回し、反対側の手で体を支える。

- 体を横に倒しながら、股関節の外側を伸ばす。

- 20秒キープし、反対側も同様に行う。

2. 筋力を高めるエクササイズ

ヒップリフト(お尻の筋肉を強化し、股関節の安定性向上)

- 仰向けに寝て、膝を立てる。

- お尻を持ち上げ、肩から膝まで一直線になるようにする。

- 5秒キープし、ゆっくり元の位置に戻る。10回繰り返す。

クラムシェルエクササイズ(股関節外側の筋力を鍛える)

- 横向きに寝て、膝を軽く曲げる。

- 片側の膝をゆっくり開き、閉じる動作を繰り返す。

- 15回×2セット行う。

レッグレイズ(股関節周りのインナーマッスル強化)

- 仰向けに寝て、片足をゆっくり持ち上げる。

- 30度ほど持ち上げたら5秒キープし、ゆっくり下ろす。

- 左右10回ずつ行う。

ストレッチとエクササイズを継続することで、股関節の可動域が広がり、関節の音を減らすことが可能になります。

無理のない範囲で続けることが大切です。

整体や整骨院での施術

股関節の音が頻繁に鳴り、痛みや違和感を伴う場合は、整体や整骨院での施術を受けることで改善が期待できます。

股関節の歪みや筋肉の硬直が原因となっているケースでは、適切な矯正や筋膜リリースを受けることで症状が和らぐことがあります。

1. 骨盤矯正

骨盤の歪みが原因で股関節に負担がかかっている場合、整体で骨盤矯正を行うことで、股関節の動きがスムーズになります。

特に、左右の脚の長さが異なるように感じる場合や、片側の股関節だけが音が鳴る場合は、骨盤の歪みが関与している可能性があります。

2. 筋膜リリース(マッサージ)

筋肉や筋膜の硬直が股関節の摩擦を引き起こしている場合、マッサージや筋膜リリースを行うことで、股関節の可動域を広げ、スムーズな動きを取り戻すことができます。

特に、大腿筋膜張筋や腸腰筋、臀部(お尻)の筋肉が硬くなっていると、股関節の動きに影響を与えやすいため、これらの部位をほぐす施術が有効です。

3. 関節調整(モビリゼーション)

股関節の可動域が狭くなっている場合、関節モビリゼーションという手技で関節をゆっくりと動かし、可動域を改善する施術が行われます。

これにより、関節の引っかかりが軽減され、音の発生が抑えられることがあります。

整体や整骨院での施術は、ストレッチやエクササイズと併用することで、より高い効果が期待できます。

日常生活でのセルフケア

股関節の音を改善するためには、日常生活の中での姿勢や動作のクセを見直すことも重要です。

セルフケアを意識することで、股関節に余計な負担をかけず、自然な動きを保つことができます。

1. 正しい姿勢を意識する

立ち姿勢

左右の足に均等に体重をかける。片足重心のクセをなくす。

座り姿勢

深く腰掛け、背筋を伸ばす。股関節に過度な負担をかけないようにする。

歩き方

かかとから着地し、膝を伸ばしすぎずにスムーズに歩く。

2. 長時間同じ姿勢を避ける

デスクワークや長時間の立ち仕事では、1時間ごとに軽くストレッチを行うことが理想的です。

股関節周りの筋肉が硬直しないよう、適度に動かしましょう。

3. 適切な靴を選ぶ

クッション性のある靴を選び、股関節や膝への衝撃を軽減することが重要です。

特に、長時間歩く場合は、関節をサポートするインソールを使用するのもおすすめです。

4. 体重管理をする

体重が増加すると股関節への負担が増し、軟骨の摩耗を早める原因となります。

適正体重を維持するために、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけることが大切です。

5. 冷え対策をする

冷えは血流を悪化させ、関節の動きを鈍くする原因になります。

冬場はレッグウォーマーや温熱シートを活用して、股関節を冷やさないようにすることがポイントです。

日常生活でのセルフケアを意識することで、股関節の音を軽減し、スムーズな動きを取り戻すことが可能です。

セルフケアとストレッチ・エクササイズを組み合わせて、股関節の健康を維持しましょう。

【まとめ】股関節の音が鳴るのはなぜ?

股関節の音が鳴るのは、関節液の気泡がはじける音、筋肉や靭帯が骨にこすれる音、軟骨の摩耗による音など、さまざまな要因が関係しています。

痛みが伴わなければ大きな問題はないことが多いですが、頻繁に音が鳴る場合は、股関節周囲の筋肉の硬直や骨盤の歪みが影響している可能性があります。

一方、痛みを伴う場合は変形性股関節症や炎症のリスクがあるため、早めの対策が重要です。

改善方法としては、ストレッチやエクササイズによる柔軟性向上、整体や整骨院での施術、日常生活でのセルフケアが効果的です。

正しい姿勢を意識し、股関節に負担をかけない生活習慣を取り入れることで、関節の音を軽減し、健康な状態を維持することができます。

もし痛みや違和感が続く場合は、無理をせず医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることをおすすめします。

https://miyahara-jusei.com/?p=2708