変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで痛みや可動域の制限を引き起こす疾患です。

一方、骨盤前傾は、骨盤が前方に傾くことで股関節への負担を増大させ、変形性股関節症の進行を助長する可能性があります。

特に、現代社会ではデスクワークや長時間の座位姿勢が一般的になり、多くの人が知らず知らずのうちに骨盤前傾のリスクを抱えています。

本記事では、骨盤前傾と変形性股関節症の関係を詳しく解説し、その評価方法や治療法についても紹介します。

適切な姿勢管理やエクササイズを取り入れることで、股関節への負担を軽減し、痛みの予防や症状の改善を目指しましょう。

変形性股関節症と骨盤前傾の関係

変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで痛みや可動域制限を引き起こす疾患です。

一方、骨盤前傾とは、骨盤が前方に傾く姿勢のことで、これにより股関節への負担が増し、変形性股関節症の進行を助長する可能性があります。

骨盤前傾は、腰椎の前弯を強調し、腸腰筋の過緊張を引き起こすため、痛みや動作制限を悪化させる要因となります。

特に、日常生活での姿勢の乱れが骨盤前傾を悪化させ、股関節に余分なストレスをかけることで、疾患の進行を早めるリスクがあります。

変形性股関節症とは何か

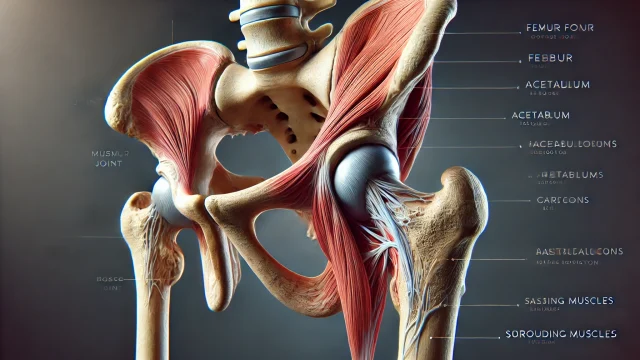

変形性股関節症(OA: Osteoarthritis)は、股関節の軟骨がすり減り、関節の痛みや可動域の制限を引き起こす慢性疾患です。

加齢に伴う変性が主な原因ですが、先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全などの発育異常が背景にあることも少なくありません。

軟骨が摩耗すると、骨同士が直接接触するようになり、炎症を伴う強い痛みを引き起こします。

進行すると関節の可動域が狭まり、歩行時の負担が増加するため、日常生活に大きな影響を及ぼします。

初期段階では痛みが少ないものの、放置すると症状が悪化し、人工股関節置換術が必要になるケースもあります。

骨盤前傾の定義と影響

骨盤前傾とは、骨盤が前方に傾く姿勢のことを指します。

解剖学的には、骨盤が過度に前に傾くことで腰椎の前弯が強調され、腰椎のカーブが大きくなります。

これにより、腰や股関節にかかる負担が増大し、慢性的な腰痛や股関節の痛みを引き起こしやすくなります。

また、骨盤前傾は大腿骨の角度にも影響を与え、股関節への負担が不均衡になることで、変形性股関節症の進行を早める可能性があります。

特に、長時間の座位姿勢が多い現代人にとって、骨盤前傾は見過ごせない問題のひとつです。

なぜ骨盤前傾が問題になるのか

骨盤前傾は、股関節にかかる圧力を不均衡にするため、変形性股関節症のリスクを高める要因のひとつとされています。

骨盤が前に傾くことで、大腿骨頭の前方への圧力が増し、関節軟骨の特定の部分が過度に摩耗する可能性が高くなります。

また、骨盤の前傾は腸腰筋の過剰な緊張を引き起こし、骨盤の位置をさらに前傾させる悪循環を生み出します。

これにより、股関節の可動域が制限され、日常動作が困難になる可能性があります。

適切な姿勢管理と筋力トレーニングを行うことで、骨盤の適切な位置を維持し、関節への負担を軽減することが重要です。

骨盤前傾の原因と背景

骨盤前傾の主な原因は、筋力のアンバランスや姿勢の乱れ、日常生活の習慣によるものです。

特に、大腿四頭筋や腸腰筋の過剰な緊張と、大殿筋や腹筋の筋力低下が影響を及ぼします。

また、長時間の座位姿勢やハイヒールの着用など、ライフスタイルの影響も大きく、正しい姿勢や骨格アライメントを維持することが重要です。

生活習慣の改善や適切なエクササイズを取り入れることで、骨盤の前傾を防ぎ、股関節への負担を軽減することができます。

骨盤前傾を引き起こす要因

骨盤前傾の主な要因には、筋力のアンバランス、姿勢の乱れ、ライフスタイルの影響などが挙げられます。

特に、大腿四頭筋や腸腰筋が過度に緊張し、逆に腹筋や大殿筋が弱くなることで、骨盤が前方に傾きやすくなります。

長時間のデスクワークや座位姿勢の維持も影響し、骨盤が前傾した状態が習慣化すると、腰椎の前弯が強まり、腰痛や股関節痛を引き起こしやすくなります。

また、ハイヒールの着用や運動不足も骨盤前傾の原因となるため、日常生活の中での意識的な姿勢改善が必要です。

姿勢とアライメントの重要性

正しい姿勢と骨格のアライメントを維持することは、骨盤の適切な位置を保ち、変形性股関節症の進行を防ぐために重要です。

骨盤が前傾すると、腰椎の前弯が強くなり、背骨全体のバランスが崩れます。

これにより、股関節や膝関節、足首にかかる負担が増し、関節の変形や痛みを引き起こす可能性が高まります。

正しいアライメントを維持するには、骨盤の位置を意識し、インナーマッスルを鍛えることが効果的です。

特に、体幹の安定性を高めるトレーニングを取り入れることで、骨盤の適切なポジションを保持しやすくなります。

患者の生活習慣と骨盤前傾の関係

生活習慣は骨盤前傾の形成に大きく関わります。

特に、長時間のデスクワーク、運動不足、不適切な姿勢での作業などが、骨盤の前傾を助長する要因となります。

また、過度な筋トレや柔軟性の不足も影響を及ぼすことがあります。

例えば、スクワットやランニングの際に正しいフォームを意識しないと、骨盤が前方に傾きやすくなり、腰や股関節に過度な負担がかかります。

日常生活での動作を見直し、骨盤の位置を意識することが、変形性股関節症の予防につながります。

骨盤前傾と変形性股関節症の症状

骨盤前傾があると、股関節への負担が増加し、痛みの悪化や可動域の制限が生じます。

特に、関節軟骨の摩耗による炎症が痛みを引き起こし、歩行や日常動作に影響を与えることが多いです。

また、骨盤前傾により股関節の屈曲が制限され、歩幅が狭くなったり、バランスを崩しやすくなったりするリスクがあります。

さらに、腸腰筋の筋力低下が進むと、姿勢維持が困難になり、腰痛や膝の負担増加といった二次的な問題が生じることもあります。

痛みのメカニズム

骨盤前傾による姿勢の乱れは、股関節にかかる圧力を増加させ、痛みの原因となります。

特に、骨盤前傾により大腿骨頭が前方へ押し出されることで、関節軟骨の摩耗が進み、炎症を引き起こします。

これが慢性的な痛みの要因となり、立ち上がりや歩行時に強い痛みを感じることが多くなります。痛みを軽減するためには、姿勢の改善と股関節周囲の筋力強化が重要です。

屈曲制限と歩行への影響

骨盤前傾が強くなると、股関節の可動域が狭まり、特に屈曲(前方への曲げ動作)の制限が起こりやすくなります。

これにより、階段の昇降やしゃがみ込み動作が困難になり、歩行時にもスムーズな動きができなくなります。

また、歩幅が狭くなり、バランスを崩しやすくなるため、転倒リスクも増加します。

歩行の質を改善するためには、股関節の柔軟性を向上させるストレッチや、姿勢を意識した歩行訓練が有効です。

腸腰筋の筋力低下と影響

骨盤前傾が続くと、腸腰筋の過緊張や筋力低下が起こり、さらに股関節の機能低下を引き起こします。

腸腰筋は股関節の動きを制御する重要な筋肉であり、その機能が低下すると、股関節の屈曲が制限され、姿勢の悪化が進みます。

結果として、腰痛や膝関節の負担も増大し、全身の運動機能に悪影響を及ぼします。

適切なトレーニングを行い、腸腰筋を強化することで、骨盤前傾の改善と股関節の機能維持が可能となります。

骨盤前傾の評価方法

骨盤前傾の評価には、骨盤アライメントを測定する技術が不可欠です。

視診や触診に加え、X線やモーションキャプチャーを活用することで、より正確な診断が可能になります。

臨床現場では、骨盤傾斜角や仙骨傾斜角を測定し、患者の姿勢や歩行を総合的に評価します。

研究では、骨盤前傾の評価基準が確立され、AIを用いた解析も進んでいます。これらの技術を活用することで、骨盤の状態を正確に把握し、適切な治療方針を決定できます。

骨盤アライメント評価の技術

骨盤の前傾を評価するには、骨盤の位置や角度を客観的に測定する技術が必要です。

一般的には、視診や触診、X線やMRIなどの画像診断を用いて骨盤の傾斜角度を測定します。

また、ASIS(上前腸骨棘)とPSIS(上後腸骨棘)の高さの差を確認することで、骨盤の前傾度を推測できます。

さらに、モーションキャプチャー技術や3Dスキャンを活用することで、より詳細な骨盤のアライメント評価が可能になっています。

臨床現場での具体的な評価例

臨床現場では、骨盤前傾の評価には骨盤傾斜角(Pelvic Tilt Angle, PTA)や仙骨傾斜角(Sacral Slope, SS)を測定する方法が用いられます。

また、FukudaテストやModified Thomas Testを活用し、腸腰筋や大腿四頭筋の短縮による影響を確認することも一般的です。

患者の姿勢や歩行を観察し、股関節の可動域や筋力を総合的に評価することで、より正確な診断が可能になります。

研究による評価基準

研究では、骨盤前傾の程度を定量的に評価するための基準が確立されています。

例えば、骨盤前傾角(Anterior Pelvic Tilt Angle, APTA)が一定以上であれば異常と判断されます。

さらに、X線画像で計測される骨盤傾斜角の正常範囲は約5〜15度とされ、それを超える場合は異常な前傾と診断されることがあります。

最新の研究では、AIを活用した自動評価技術も開発されており、より精度の高い診断が可能になっています。

骨盤前傾に関連する治療法

骨盤前傾に対する治療は、理学療法による筋力強化やストレッチが中心です。

特に、腸腰筋や大腿四頭筋のストレッチと、大殿筋や体幹の強化が重要となります。

さらに、ブリッジやプランクといったエクササイズが効果的です。保存療法で効果が見られない場合、手術が検討されることもありますが、多くの場合は運動療法が優先されます。

適切なトレーニングを継続することで、骨盤の安定性を向上させ、症状の改善が期待できます。

理学療法のアプローチ

骨盤前傾に対する理学療法では、骨盤の適切なアライメントを維持し、関節の負担を軽減することが目的となります。

主に、骨盤の安定性を高めるために体幹の筋力強化が行われ、大殿筋や腹筋群の強化が推奨されます。

また、理学療法士による徒手療法を用いた筋肉の調整や、ストレッチを組み合わせることで、骨盤の傾斜を正常な範囲内に戻すことが可能です。

ストレッチとエクササイズ

ストレッチやエクササイズは、骨盤前傾の矯正に有効な手段です。

特に、腸腰筋や大腿直筋のストレッチを行うことで、前傾を抑制する効果が期待できます。

また、大殿筋やハムストリングスを強化するエクササイズを取り入れることで、骨盤の後傾をサポートし、バランスの取れたアライメントを作ることが可能です。

さらに、体幹の安定性を向上させるプランクやブリッジ運動も効果的とされています。

手術の必要性とその適応

骨盤前傾が極端に進行し、痛みや機能障害が強い場合には、手術が検討されることがあります。

特に、変形性股関節症が進行し、保存療法では症状が改善しない場合には、人工股関節置換術(THA)が適応となることがあります。

しかし、多くの場合、手術よりも運動療法や理学療法を優先し、可能な限り保存的治療を行うことが推奨されます。

臼蓋形成不全と骨盤前傾の相互作用

臼蓋形成不全とは、股関節の臼蓋が十分に発達していない状態を指し、股関節の安定性に影響を与えます。

骨盤前傾が強いと、股関節への負担が偏り、脱臼リスクが高まる可能性があります。これを防ぐためには、筋力トレーニングや適切な姿勢指導が重要です。

また、股関節の被覆が不十分だと、変形性股関節症の進行を助長するため、骨盤のアライメントを整え、関節の負担を軽減することが治療の鍵となります。

正常なアライメントの重要性

臼蓋形成不全とは、股関節の臼蓋(骨盤側の関節面)が十分に発達しておらず、大腿骨頭の被覆が不十分な状態を指します。

正常な骨盤のアライメントは、股関節に均等な負荷を分散させるために重要です。

しかし、骨盤前傾があると、股関節への圧力が前方に偏り、臼蓋形成不全の影響を悪化させる可能性があります。

適切なアライメントを維持することで、股関節の安定性を高め、長期的な機能維持が期待できます。

脱臼リスクとその対策

臼蓋形成不全がある場合、股関節の安定性が低下し、脱臼リスクが高まります。

特に、骨盤前傾が強いと股関節の可動域が制限され、異常なストレスが関節にかかることになります。

脱臼を防ぐためには、骨盤の安定化を図るための筋力トレーニングや、股関節に負担をかけない姿勢の指導が重要です。

理学療法による筋力バランスの改善や、日常生活での動作指導を行うことで、脱臼リスクを軽減することができます。

変形性股関節症における被覆の役割

股関節の被覆は、関節の安定性を維持し、適切な荷重分散を行うために重要です。

臼蓋形成不全があると、大腿骨頭の一部が過度に露出し、関節軟骨の摩耗が進行しやすくなります。

これが変形性股関節症の進行を加速させる要因となります。骨盤前傾が関与することで、この被覆のバランスが崩れ、股関節の負担が増大する可能性があります。

治療の一環として、骨盤の適切なアライメントを維持し、被覆を最適な状態に保つことが重要です。

【まとめ】変形性股関節症における骨盤前傾が与える症状への影響とは?

骨盤前傾と変形性股関節症は密接な関係があり、骨盤の過度な前傾が股関節への負担を増加させ、関節軟骨の摩耗を促進します。

正しいアライメントを維持するためには、理学療法やストレッチ、筋力強化エクササイズが有効です。

特に、腸腰筋のストレッチや体幹トレーニングを取り入れることで、骨盤の安定性を高めることができます。

また、臼蓋形成不全のある方は、脱臼リスクを軽減するために、適切な姿勢指導やリハビリを受けることが重要です。

骨盤前傾を改善し、股関節の健康を維持するために、日常生活での姿勢や動作を意識し、継続的なケアを行いましょう。